هديل حمامة ماسينيون - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. ما أزال أتذكر ظهيرة ذلك اليوم في بداية الستينات الميلادية، حين رافقتُ والدي صغيراً إلى الشاطئ الشرقي من نهر دجلة، قريباً من بغداد، لزيارة قبر الصحابي الجليل سلمان الفارسي في (سلمان باك)، حيث يرتفع طاق كسرى الباقي من طيسفون (المدائن) التي بناها الإغريق واستولى عليها الفرس. في ظلال الطاق - آنذاك - وجدنا بدوياً عراقياً يترنم بصوته على وتر ربابته، دون أن يعي أن حضارة بابل كانت بالمرصاد لهذا الطاق.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

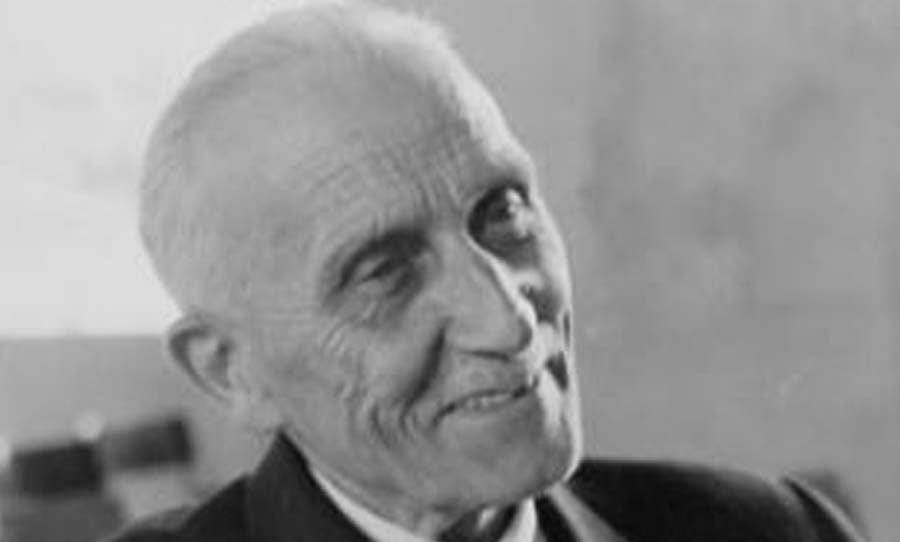

لويس ماسينيون، المستشرق الفرنسي الشهير، كان قد تردد على العراق، واقفاً عند تجربة سلمان وشخصيته في طريق عودة ماسينيون من العمارة القريبة من البصرة، اتهمه واليها حازم بك التركي بالتجسس، فخفره مريضاً مهدداً بالإعدام إلى بغداد على متن سفينة توقفت قريباً من «سلمان باك». هناك وجد نفسه يصغي إلى هديل حمامة محنية، سرعان ما بدد اكتئابه المكروب، ليجد في (زائر) سلمان الفارسي (الغريب) طوق نجاة مشعاً بانفراج محنته. وقد بهرته حينها مروءة الألوسيين علي ومحمود شكري، الذين تدخلوا لإطلاق سراحه ومعالجته، ليتمعن في أخلاق الضيافة العربية. وقد أصبح إثر ذلك في حالة هيجان روحي قادته إلى قراءة القرآن الكريم، بعدما تعلم مبادئ اللغة العربية، باحثاً عن أثر المسيحية في الإسلام وتماثل قيمة الزهد بين المسلمين والمسيحيين. وكان هذا دافعاً لدخوله عالم التصوف الإسلامي عبر أبي عبد الله وأبي المغيث الحسين بن منصور الحلاج. الحقيقة في بحثه القصير المكثف «سلمان الفارسي وبواكيره الروحية»، التي ضمنها عبد الرحمن بدوي في كتابه التأليفي المترجم «شخصيات قلقة في الإسلام» الصادر سنة 1947. وكان ماسينيون قد جاء من القاهرة إلى بغداد بين سنتي 1907 و1908، يحفزه غاستون ماسبيرو، الخبير الآثاري الفرنسي، لاستكشاف قصر الأخيضر الساساني جنوبي كربلاء. شملت رحلة ماسينيون دراسته عن لهجات بغداد السبع، وكذلك دراستيه الرائدتين عن «خطط الكوفة» و«خطط البصرة»، التي أفاد من نتائجها البحثية المؤرخان العراقي صالح العلي والتونسي هشام جعيط، في دراسة التاريخ العربي الإسلامي في هاتين الحاضرتين العريقتين بمدرستهما في الفكر واللغة والأدب.

في طريق عودة ماسينيون من العمارة القريبة من البصرة، اتهمه واليها حازم بك التركي بالتجسس، فخفره مريضاً مهدداً بالإعدام إلى بغداد على متن سفينة توقفت قريباً من «سلمان باك». هناك وجد نفسه يصغي إلى هديل حمامة محنية، سرعان ما بدد اكتئابه المكروب، ليجد في «زائر» سلمان الفارسي «الغريب» طوق نجاة مشعاً بانفراج محنته. وقد بهرته حينها مروءة الألوسيين علي ومحمود شكري، الذين تدخلوا لإطلاق سراحه ومعالجته، ليتمعن في أخلاق الضيافة العربية. وقد أصبح إثر ذلك في حالة هيجان روحي قادته إلى قراءة القرآن الكريم، بعدما تعلم مبادئ اللغة العربية، باحثاً عن أثر المسيحية في الإسلام وتماثل قيمة الزهد بين المسلمين والمسيحيين. وكان هذا دافعاً لدخوله عالم التصوف الإسلامي عبر أبي عبد الله وأبي المغيث الحسين بن منصور الحلاج.

التعرف على الإسلام والتراث

كان ماسينيون قد ولد في قرية قريبة من باريس سنة 1883. حيث كان والده الطبيب قد تحول من مزاولة الطب إلى ممارسة الرسم والنحت. نشأ في بيت متصارع بين ثقافة والده الأنوارية المناهضة لسطوة الكنيسة، وثقافة والدته اليمينية الملكية المتمسكة بالقيم المسيحية. وما إن أنهى ماسينيون مرحلة التعليم المتوسط والثانوي، حتى بدأ مرحلة التعليم الجامعي في جامعة السوربون، حاصلاً على دبلوم الدراسات العليا في الجغرافيا والتاريخ، متأثراً بأجوائها الفلسفية، مبتعداً عن التزام والدته الديني. كما حصل على دبلوم في اللغة العربية ودراسة لهجاتها من معهد اللغات الشرقية العريق. ربما كان ذلك نتيجة للتجنيد في الجيش الفرنسي المحتل للجزائر، التي زارها سنة 1904 في مهمة استخبارية تعرض خلالها لاعتداء الأهالي على مشارف الصحراء الكبرى، مما دفعه لدراسة اللغة العربية والتحدث بها. كما زار المغرب باحثاً في تجربة الحسن بن الوزان (ليون الأفريقي)، الرحالة والجغرافي الذي ألف كتاب «وصف أفريقيا»، والذي اقتيد إلى بلاط روما أسيراً، فعمده البابا ليون العاشر وقرَّبه إليه، ناقلاً إلى بلاطه تقاليد المراسم العربية وألقاب حكامها.

وقد دُعي ماسينيون سنة 1905 لحضور المؤتمر السنوي للمستشرقين في الجزائر، حيث التقى باليهودي المجري غولد تسيهر، مؤلف كتاب «العقيدة والشريعة في الإسلام»، وبالإسباني أسين بلاثيوس، الذي زاوج بين «رسالة الغفران» للمعري و«الكوميديا الإلهية» لدانتي. وهكذا بدأ ماسينيون يقترب تدريجياً من عالم الإسلام والتراث العربي. وبفضل تعرفه في شبابه إلى هنري ماسبيرو، ابن عالم الآثار غاستون ماسبيرو، الذي أوحى إليه بالتنقيب عن قصر الأخيضر الساساني في جنوب العراق، تكررت زياراته إلى القاهرة منذ سنة 1906. لاحقاً أصبح أستاذاً في الجامعة المصرية، ثم في الكوليج دو فرانس. ولم يكن كتابه «محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية»، الذي طبعه المتحف العلمي الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة، إلا ثمرة لعلاقته بماسبيرو. وقد ألقى ماسينيون هذه المحاضرات على طلبته، ممن أصبحوا دكاترة بارزين، من بينهم طه حسين وأحمد ضيف وعبد العزيز فهمي. لمسوا في أستاذهم اطلاعاً واسعاً على التراث العربي والفكر الإسلامي، وسعياً للتوفيق بينهما وبين الفكر الغربي الحديث.

ماسينيون والحلاج

كان ماسينيون يسعى بكل جهده لإطلاق مشروعه البحثي الموسوعي الضخم «آلام الحلاج»، متشرباً إيمان أمه المسيحي، وهو يغوص في أعماق الفكر الصوفي. بذل الجهد في دراسة الفكر الإسلامي، وكرَّس وقته لمعرفة التراث العربي، ليصل في النهاية إلى دعوته الإبراهيمية التي تهدف إلى التلاقي بين المسيحية والإسلام، معتبراً اللغة العربية لدى العرب طريقاً لبلوغ الكلمة الإلهية. ومن العجب أن تقوده دراسة اللغة العربية وإتقان خطها إلى معرفة السيد المسيح، مشدوداً إلى سلوك الزهد الإسلامي في ضوء الزهد المسيحي. بل إنه رأى في آلام السيد المسيح انعكاساً لآلام الحلاج، ووجد في طهر السيدة مريم العذراء طهر السيدة فاطمة الزهراء. هذه القراءات قادته إلى التأمل في القرآن الكريم، الذي وجد سوره تدور حول معجزات موسى وسحره، وطب المسيح، وبيان محمد.

وهكذا، تصور ماسينيون أن دموع هاجر هي التي فجَّرت ماء زمزم، وأن حجر إسماعيل كان بداية ولادة اللغة العربية، تمهيداً لانبعاث الإسلام بقرآنه الكريم. تركت ضيافة الألوسيين أثراً عميقاً في نفسية ماسينيون وفكره، مما جعله يجد في الصوفية الإسلامية انعكاساً لغنوصيته المسيحية. تمثل ماسينيون صلب السيد المسيح في صلب الحلاج، فكرَّس ثماني سنوات من حياته، بين عامي 1914 و1922. لتأليف عمله الموسوعي «آلام الحلاج». تناول في أطروحته، التي حصل بها على الدكتوراه من الكوليج دي فرانس، حياة الحلاج الاجتماعية والسياسية والفكرية، ودرس طواسينه الشعرية وأثره الصوفي في العديد من حواضر الشرق العربي والآسيوي.

شعرت حين وقفت أمام قبر الحلاج في منطقة العلاوي ببغداد وكأن هديل الحمامة المحنية التي سمعها ماسينيون قد تناهى إلى سمعي

لم يستثنِ ماسينيون في دراسته أثر الحلاج في دمشق، التي زارها في مهمة استخبارية أثناء الحرب العالمية الأولى مساعداً لجورج بيكو. تواصل مع علمائها ومؤرخيها، واطَّلع على مكتباتها وبحث في مخطوطاتها عن معنى كلمة الحلاج. نقل من مخطوطة كتاب «قاموس الصناعات الشامية» لمحمد سعيد القاسمي وابنه جمال ما أشبع نهمه البحثي. عمل هناك على تنظيم المعهد الفرنسي في دمشق، مستوحياً تنظيمه من المعهد الفرنسي في القاهرة، كما انضم إلى عضوية المجمع العلمي اللغوي في دمشق سنة 1919. وأصبح عضواً مؤسساً في مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة 1932، وهي تنظيمات مستوحاة من الأكاديمية الفرنسية المؤسسة عام 1634. كان الحلاج محور اهتمامه الفكري والأكاديمي منذ البداية وحتى النهاية.

هذا وقد وصفه صديقه اللغوي العراقي الأب أنستاس الكرملي، منذ التقيا مبكراً في بغداد، بأنه «العالم الخبير على حداثة سنه»، مشيراً إلى أنه أتم مراجعة ما يقارب ألفي مصنف في كل ما يتصل بالحلاج وأفكاره ومحنته. أما الأكاديمي العراقي مصطفى كامل الشيبي، المتخصص في الدراسات الصوفية، فطالما أشاد بجهود ماسينيون «الحلاجية»، رغم تفوق الشيبي عليه في جمع وتحقيق ديوان الحلاج سنة 1973. كنت قد قرأت ذلك بعدما سمعت عن الحلاج لأول مرة عبر الشاعر المصري صلاح عبد الصبور في مسرحيته الشعرية «مأساة الحلاج» الصادرة سنة 1965، التي جسَّد فيها القلق الروحي والشطحات الصوفية للحلاج. وجدتُ أن صلاح عبد الصبور قد لامس أزمة نفسية وحيرة فكرية مشابهة لتلك التي كابدها ماسينيون، الذي ظل مفتوناً بالحلاج حتى النهاية، متمسكاً بالآية الكريمة التي أوصى أن تُدفن معه سنة 1962: (قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً) الجن: 22.

ظل ماسينيون يقرأ سورة الفاتحة على الحلاج أينما حلّ. أما أنا، فعندما وقفت أمام قبره في حي العلاوي ببغداد خلال زيارتي الأخيرة إليها، شعرت وكأن هديل تلك الحمامة المحنية التي سمعها ماسينيون قد تناهى إلى سمعي من بعيد.

كُنا قد تحدثنا في خبر هديل حمامة ماسينيون - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.

0 تعليق